急成長する宇宙ビジネスの世界において革新的なアイデアと技術で挑戦を続ける日本企業のリーダーにインタビューを行い、彼らのビジョンや技術、課題について深く掘り下げるとともに、求める人材像や働き方について取り上げます。今回は”宇宙開発で’Japan as No.1’を取り戻す” をミッションとして掲げ、「ワクワクする日本」を創ろうと奮闘するAstroX株式会社 代表取締役小田翔武CEOに同社が描く将来ビジョンと、そこで働く魅力を伺いました。

インタビューは、福島県南相馬市産業創造センター内にある同社の「福島R&Dセンター」で行われましたが、南相馬市を含めた「浜通り」地域は福島イノベーションコースト構想という国家プロジェクトが進行中で、多くの航空・宇宙・ロボティクス関連の企業が集う「日本の未来創造の地」。その活気を感じながらの取材となりました。

インタビュアー:タリスマン株式会社代表 盛内文雄

※本記事は以下の動画をベースとした再編集版です。動画でも同じ内容をご視聴いただけます

![]() -メディア運営・監修-

-メディア運営・監修-

Talisman Corporation / IT・外資の転職はタリスマン

外資系企業や日系大手、ベンチャー企業への転職にご興味のある方はぜひお問い合わせください。転職エージェントとして10年以上の経験、データを持つ弊社タリスマン株式会社がサポートさせていただきます。[厚生労働大臣許可番号] 01-ユ-300282

目次

AstroXについて

ーー 小田さん、本日はよろしくお願いいたします。まず簡単に自己紹介をお願いいたします。

AstroX代表取締役CEO 小田翔武と申します。AstroXは、「宇宙開発で “Japan as No.1″を取り戻す」というビジョンを掲げ、ロケットを開発しております。

我々のロケットは少し特殊なRockoonという方式を採用しており、成層圏までロケットをバルーンで上げて、そこから発射するというタイプのロケットを開発しております。

どうぞよろしくお願いします。

Rockoon(ロックーン)方式とは?

ーー このRockoonという方式では、ロケットを飛ばす上でのいろいろな課題が解決されたり、メリットがあるということですが、詳しく教えていただけますでしょうか?

はい、Rockoonの方式には、大きく3つの利点があります。

エネルギー効率の良い打上げ

ロケットというと、地上から打上がるイメージを持たれると思うんですけど、高度10~15kmぐらいの空気がある層を脱出するのに一番エネルギーを使っているんですね。

我々のRockoon方式だと、そこをまるごとカットして、ほとんど空気がない成層圏から発射することでエネルギー効率よくロケットを発射できます。

それによって『ロケット自体を省エネルギー化できるので低コストでできる』というのが大きな1つ目の利点です。

高頻度で自由度の高い打上げ

もう一つRockoonの方式の利点が、発射場に依存しないという点です。ロケットは、スペースポートと呼ばれる専用の発射場が必要ですが、日本は土地が狭いため、発射場を作れる場所がなかったり発射場を作っても、日本は海沿いに飛行機や船が非常に多く、空も海も混雑しているためロケットの打上げウィンドウ(タイミング)の確保が困難です。なので、将来的に高頻度で打つとなると難しい、という課題があります。

ですが、我々のこのRockoon方式だともちろん地上からも上げることができますが、船に乗せて飛行機の航路の外に出て洋上で展開、放球して打上げができるので、『場所に依存せず自由度の高い打上げができる=高頻度で打てる』というのが強みです。

低振動による荷物要件の緩和

3つ目の利点が、一般的にロケットには人工衛星をのせるんですがロケットの発射の際にロケットエンジンの地表面の跳ね返りや音響振動と呼ばれる非常に大きな振動が発生します。

のせる荷物もその振動に耐えうる構造にする必要があって、お客さん側もコストや開発が大変なのですが、我々のRockoon方式では、空気がほとんどないところから打つのでロケットエンジンの地表面からの跳ね返りもないですし、空気がほとんどないので音響振動がグッと下がります。それによって『お客様の荷物の要件も緩和することができる=お客さん側の製造・開発コストを下げることができる』というのが、このRockoonの大きな強みです。

ーー これまでに実用化されていないということは、技術的なハードルやチャレンジもあるんでしょうか

Rockoon方式のアイディア自体は昔からあって、我々が考えたものではありません。

なぜこれまでRockoonが実用化されなかったかと言うと、大きく2つあると思っています。一つがニーズ、一つは技術です。

Rockoon方式実用化に向けた2つの変化

まずニーズについて、Rockoonには色々とメリットがありますが、唯一の大きなデメリットがありまして、それが大型ロケットができないっていうことなんですね。

バルーンで放球するので、持っていける重さには限界があります。昔はお客さんが持って行きたい人工衛星がすごく大きかったので、大型ロケットしかニーズがなく、Rockoonのアイディアや効率は評価されつつも小型ロケットのニーズが少なかった。もう一つは技術的な部分で、爆発性のあるロケットを気球で放球した場合、万が一落下した際にエマージェンシーのリスク範囲がすごく大きいため、ニーズも少なく技術的にも難しかった。

今は小型衛星が注目され、小型ロケットのニーズが出てきた上に、ロケット側も我々が採用するハイブリッドロケットという非爆発性のロケットが実用化レベルに達してきました。万が一落下したとしてもその重さの物体が落下するリスクに抑えられるとということもあり、Rockoonの実用化が見えてきました。今、そのような変化の中で我々が挑戦している状況です。

AstroXの南相馬市・浜通り地域との連携・取り組み

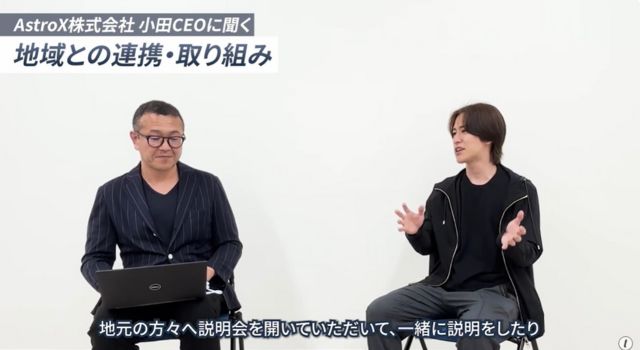

ーー 今回私たちは、「福島イノベーションコースト構想*」における浜通りの復興も含めた国家プロジェクトの概要についても取材をしているのですが、AstroXさんとして、南相馬市やこの浜通りの地域とどんなふうに連携・協力してビジネスをしているかお伺いしたいです。

特に南相馬市さんとは、本当に二人三脚で事業をやらせてもらってまして、例えば昨年のロケット打上げ実験の際も、市役所の方を含め行政の皆様にお手伝いいただいて実験することができています。我々はベンチャー企業なので、やはりスピード感が重視で結構無理なスケジュールが設定されがちなんですが、地元の方々へ説明会を開いていただき、一緒に説明をしたりしました。また、当日来られた見学の方のオペレーションをしていただいたり、本当に二人三脚で一緒になって事業をやっているという状況です。

*編集部注

「福島イノベーション・コースト構想」とは、東日本大震災で甚大な被害を受けた福島県浜通りの復興を目指す国家プロジェクトで、重点6分野(「廃炉」「ロボット・ドローン」「エネルギー・環境・リサイクル」「農林水産業」「医療関連」「航空宇宙」)について、国、福島県、市区町村等が連携し、産業集積の実現、教育・人材育成、生活環境の整備、交流人口の拡大等に向けた取組みを推進している。

AstroXの企業文化や組織づくり

ーー AstroXさんの企業文化や組織についても触れたいんですが、小田さんは元々音楽アーティストでいらっしゃって、その後IT企業の創業や売却も経験されているということで、全然違う質のグループ・組織を作るご経験をされていますね。こういったことがAstroXのカルチャーとか組織づくりにも活かされている部分がありますか?

まさにこれまでの経験を活かしてカルチャーの形成をしていると思っています。AstroX 採用デックの中に「AstroX 6つのバリュー」という形で「AstroXが大切にしていること、AstroXってどういう人たちの集まりか」というカルチャーを言語化しています。

そういったところは徹底していまして、ただ言葉だけがあるのではなく、本当にそのカルチャーを社内でしっかり浸透させて、みんなで同じ方向を向こう、というふうにやっています。その6つのバリューも、これまで色々と僕自身として思ったことがあったり経験した中で、こうすることでチームとして良い方向に中長期で向かって行けるんじゃないかと、大きな指針を設定させてもらっています。

いいやつを評価する文化

ーー 採用資料の中に「いいやつ」を評価するという言葉がありますが、この辺りの真意は?

バリューの中に「いいやつであろう」、「優秀な個人より優秀なチーム」というのがあるんですが、短期でいうと、個人のパフォーマンスがひたすら高い人を集めてチームワークよりも個人の能力で突破するというのが、ある種正解かなと思うんですが、中長期で見た時には「チームワーク」というと、ありきたりな言葉ですが、チーム一丸となって、同じ方向を向けているかは非常に重要だと色々なプロジェクトを通じて感じています。

事業ってどうしてもうまくいかないことの方が多いので、お互いリスペクトをもって仕事をできていないと乗り越えられない問題が非常に多いと感じてきましたし、僕としてもそういう雰囲気で会社・チームをまとめていきたいと思っているので、バリューの中に入れさせてもらっています。

個人としてプロフェッショナルっていうのは大前提としてありつつ、その上で、チームの能力を下げるような人やリスペクトできないような人とは一緒に仕事できないなというところで、バリューに入れていて、それは徹底しています。

ーー 採用や評価において、このバリューの具体的な評価方法や基準も決められていますか?

基本的には採用の最終面談を僕がさせていただくんですが、僕は技術や能力よりも、どちらかというとカルチャーフィットするかに重きを置いています。緊急で必要なポジションがあって、技術的にすごいマッチするけど「AstroXのカルチャーが合わなそうだな」、「理解してもらえなさそうだな」と思うと、苦渋の決断ですけど、一緒にできなさそうという判断をすることもあります。

それぐらい本当にバリューを重要視して、お互いに理解して「確かにそうだよね」って思ってくれる人と一緒にやりたいなと思っています。

採用後の評価についても、バリューが形骸化しないよう、そういうことをしっかりできている人を評価することを会社としても意識しています。

ーー チームワーク・組織づくりについての質問です。リモートや、ハイブリッド出社だったりする方もいると思いますが、組織内のコミュニケーションの取り方やチームワークの作り方に関する工夫はありますか?

採用の時、入り口でしっかり絞るのが一番大事だ思っていて、入り口でちゃんとカルチャーフィットする「いいやつ」を入れる。その上で、社内的なところでいうと毎月末に「月末会」というのをオフラインで全員で集まってやっています。そういう場でも多分「ウザったいな」と思われるぐらい、何度も何度もバリューであったり、ビジョンであったり、そもそもAstroXは何のためにある会社で、何をしようとしているのか、何のためにこういうバリューが設定されていて、ただただ目の前の仕事をやったり、技術を作るだけじゃダメなんだよ、っていうのを徹底して言うようにはしています。

今後の展望とチャレンジ(2030年までのロードマップ)

ーー 今年が2025年で、ここから5年間でどんなふうにビジネスを持っていきたいかという計画についてお話しいただけますでしょうか?

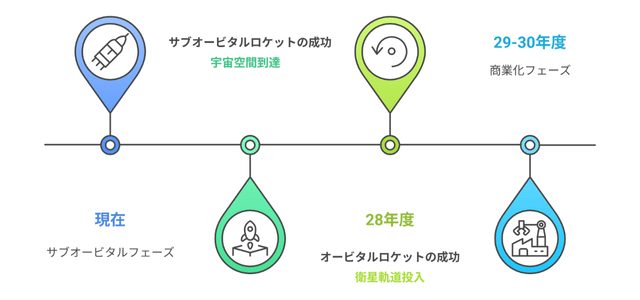

フェーズが3つに分かれていまして、実は今まさに第一フェーズで「サブオービタルフェーズ」っていうところにあります。

今年度中に、Rockoon方式でのサブオービタルロケット、いわゆる宇宙空間到達を世界初で成功させようとして開発を進めております。

その先で言うと、28年度中にオービタルロケットの成功、我々のメインとなるプロジェクトの成功を目標にロードマップを引いています。

その先は29年、30年で量産化・商用化フェーズというところに入り、お客様がペインとして抱えているところをどんどん解決していこうというふうに考えております。

ーー 創業が2020年ということで、ここに至るまで非常に早いプロセスで進んできていらっしゃいますが、このITプロダクト開発のようなスピード感というのはどのようにして実現しているんでしょうか?

いくつか理由があると思っていて、まずはとにかく、「スピードが何よりも大事」ということを社内外ともに、自分自身にも何度も何度も言い聞かせています。

どんどん失敗していって、小さな失敗を積み重ねてたどり着こうとしているので、そういったところが理由の一つかなと思います。

もう一つは、良くも悪くも僕が宇宙工学のエンジニア出身ではないので、何か僕の技術シーズがあって、”この技術を使って世の中を変えてやろう”と順番ではなく、”こうして世の中を変えたい、そのために何が必要か”というふうにできること。一つの技術にこだわらずに、達成したい目標に対して必要な技術を取捨選択できることがスピードの理由かなと思います。

ーー 2030年以降の宇宙業界は、小田さんから見てどんなふうになっていて、その中でAstroXの役割は、どんなものだと思われますか?

1990年代がIT黎明期というふうに呼ばれるんですが、今宇宙業界がまさにそういう状態かなと思っています。ITも初期は、「メールとかホームページって何の役に立つの?」「電話、FAXでいいじゃん」ってなってたのが、それだけにとどまらず、IT×〇〇というふうに全産業で今コラボしていると思います。

今「宇宙に物を持って行って何するんですか?」っていう状態ではあるんですが、産業がスケールして、おそらくこの5年、10年、20年で見ると、ITと同じように宇宙×〇〇というのがほとんどの領域で展開されてくると思っています。そういった中で、我々はインフラであるロケットを日本の一大産業としてスケールできる基盤を作ろうと考えていて、まさに「宇宙開発で “Japan as No.1” を取り戻す」というミッションの達成のため、しっかりまずはインフラになるロケットを作る。ただ、我々はロケットの会社とは思っていないので、ロケット(輸送)を持った上で、衛星なども幅広く展開していけたらなと思っています。

AstroXで働くということ(採用情報)

ーー 最後に、今後の採用についてお伺いします。AstroXさんで働くことのメリットについてお聞かせください。

我々は今、技術者ポジションも事業ポジションもどんどん採用を加速しております。

我々と一緒にAstroXで働いていただくと面白いところは、やっぱり手触り感を持ってロケットの開発ができるタイミングって世界的、歴史的に見てもなかなかないと思うので、まさに今、まだ本当に30人ぐらいでやっているので、自分がやったことがそのまま事業に反映されます。そういう経験をするチャンスは、なかなかないことだと思うので、エンジニアとしてはもちろん、事業開発もすごく面白いんじゃないかなと思っています。

「宇宙開発で”Japan as No.1″を取り戻す」を我々の北極星として設定していまして、僕個人としてもこの想いに全く裏はなく本当にそれをなんとか達成しようと考えています。

これが達成できると、社会的にもすごいインパクトで、日本の産業をまた盛り上げることができる。「失われた30年」なんて言われていたのが、またワクワク、キラキラした日本を取り戻して、次の世代にも「日本ってイケてるよね」っていう希望を持たすことができると思っています。

なので技術的な部分でも、社会に与えるインパクトという意味でも、非常に面白い経験ができるというのは間違いないかなと思っております。

ーー 開発領域に関しては多くのポジションがあると思いますが、例えば電波通信とか組込みとか、これらのポジションは宇宙関連の経験が必要なものが多いですか?

これも実はよくご質問いただくんですが、宇宙の経験は、そこまで必要ないポジションも多数あります。当然、宇宙の経験があって、土地勘や知見があれば大歓迎ですが、全然それ以外の方も大歓迎です。今弊社に入っているエンジニアの半分以上は非宇宙から転職してきたメンバーです。宇宙というとよく、ずっと宇宙をやってきた人しか働けないんじゃないかとか、特別な領域のようにと思われるんですけど、全然そうではなくて、「製造業の総合格闘技」と言われるようにいろんな技術の集結で、本当に色々な技術が必要です。なので、ちょっとでも宇宙に興味がある方は、今宇宙に関わっていなくても働けるチャンスは多分にありますので興味を持っていただければ気軽にご連絡いただければ嬉しいです。

ーー ビジネス系のポジションについてはどんなポジションを募集されていらっしゃいますか?

ビジネス系のポジションも様々あります。例えば事業開発のポジションだと、法改正や、政府の予算を取りに行く「ロビイングポジション」であったり、スポンサーシッププログラムというのも今年度から動き出していまして、売上を作るというところの事業開発もあります。あとは一般的な部分で、「PR・広報」とか「人事労務」「採用」だったりとか色々なポジションがあります。

ーー このコンテンツをご覧の皆様には、是非求人情報もチェックして、応募を検討してみていただきたいですね! 本日はありがとうございました。

ありがとうございました。

インタビューを終えて

タリスマン株式会社代表 盛内文雄

インタビュー当日、福島県南相馬市の拠点に約束時間ぎりぎりで入られた小田さんでしたが、折しも大阪万博でAstroX株式会社の展示がされる日も近く、更には南相馬市の伝統的なお祭りである「相馬野馬追」に合せて行われるイベントなど目白押しの日程らしく、大変忙しくされている中インタビューを受けていただきました。慌ただしく過ごされている中でも、お話中は真摯にまっすぐと目標に向けて進んでいく純粋な意思を強く感じ、採用や組織作りについても、非常に明確なスタンスを取られていることをお聞きできました。これから企業として大きく成長していく中で、どのような素晴らしい仲間を集めチームを作られていくのか、個人的にも楽しみになるくらい、頼もしいリーダーとして印象に残る方でした。